ATAN2関数とは?

Excelの ATAN2関数 は、2つの引数(y座標・x座標)を基に、点(x, y) が原点から見てどの角度にあるかを返す関数です。

ATAN関数の拡張版で、象限(第1〜第4象限)を正しく判定して角度を計算できるのが特徴です。

書式:

-

x_num:X座標(横軸の値)

-

y_num:Y座標(縦軸の値)

-

戻り値:ラジアン単位の角度(範囲:-π~π、つまり -180°~180°)

👉 ATAN関数は「比率 y/x」のみで角度を返すため、符号によって象限を判別できません。ATAN2はそれを解決するための関数です。

基本的な使い方

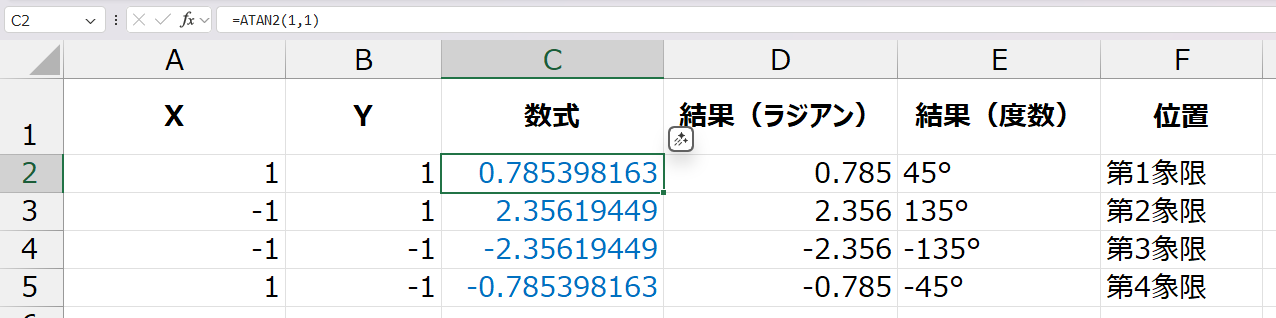

例1:象限ごとの違い

| X | Y | 数式 | 結果(ラジアン) | 結果(度数) | 位置 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | =ATAN2(1,1) | 0.785 | 45° | 第1象限 |

| -1 | 1 | =ATAN2(-1,1) | 2.356 | 135° | 第2象限 |

| -1 | -1 | =ATAN2(-1,-1) | -2.356 | -135° | 第3象限 |

| 1 | -1 | =ATAN2(1,-1) | -0.785 | -45° | 第4象限 |

👉 =DEGREES(ATAN2(x, y)) とすると度数法で角度を確認できます。

例2:セル参照で利用

A列にX座標、B列にY座標を入力し、C列で角度を求める場合:

C2セルに入力:

下にコピーすれば、座標ごとの角度が一括で求められます。

注意点

1. 引数の順番

ExcelのATAN2は「x, y」の順番で指定します。

他のソフトウェア(Python, C言語など)では「(y, x)」の順になっている場合があるので要注意です。

2. 返り値の範囲

-

ATAN2は -π~π(-180°~180°) の範囲で返します。

-

0°から360°の範囲で扱いたい場合は、次のように調整します:

=MOD(DEGREES(ATAN2(x, y)),360)

応用例

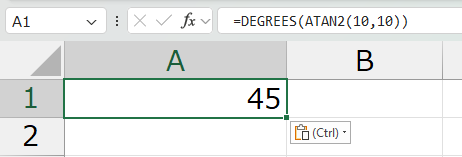

例3:方位角を求める

例えば地図上で原点を出発点とし、座標(10,10)の方位角を求める場合:

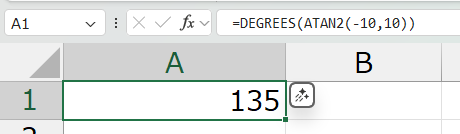

座標(-10,10)なら135°、座標(-10,-10)なら-135°(または225°)になります。

■DEGREES(ATAN2(10,10))

↓座標(-10,10)の場合=135度

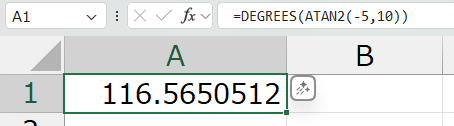

↓座標(-5,10)の場合=115度

例4:ベクトルの角度を計算

ベクトル (x, y) の方向角を求めたいときに便利です。

ゲームプログラミングや物理シミュレーションなどでよく使われます。

例:ベクトル(3, -4)の角度

例5:ロボットやドローンの方向制御

-

座標の移動先が分かっているとき、ロボットの向きを計算するのにATAN2を使用

-

例えば、現在地(0,0)から目的地(5,8)への方角を求める:

まとめ

-

ATAN2関数 は「座標 (x, y) → 角度」を求める逆三角関数

-

引数の順番は (x, y) (Excel特有の仕様に注意)

-

返り値は -180°~180° の範囲

-

MODを使えば 0°~360° に変換可能 -

座標計算、方位角、ベクトルの方向計算などに応用できる

👉 ATANとATAN2の違いを理解すると、Excelでの座標や角度計算が正確に行えるようになります。