TTEST(ティーテスト)関数とは?

Excelの TTEST(ティーテスト)関数 は、2つのデータセットの間に統計的な差があるかを検定するために使う関数です。

具体的には t検定(Studentのt検定) を行い、p値(有意確率) を返します。

👉 p値が小さい(通常は0.05未満)場合、「2つのデータの平均に有意な差がある」と判断できます。

書式

引数の説明

-

array1:1つ目のデータ範囲

-

array2:2つ目のデータ範囲

-

tails:検定の種類(片側検定か両側検定か)

-

1 → 片側検定(差が一方向にあるかを調べる)

-

2 → 両側検定(差があるかどうか全般を調べる)

-

-

type:t検定の種類

-

1 → 対応のあるt検定(同じ対象に2回測定した場合など)

-

2 → 等分散を仮定した2標本のt検定(独立した2群、分散が等しいと仮定)

-

3 → 不等分散を仮定した2標本のt検定(独立した2群、分散が異なる場合)

-

基本的な使い方

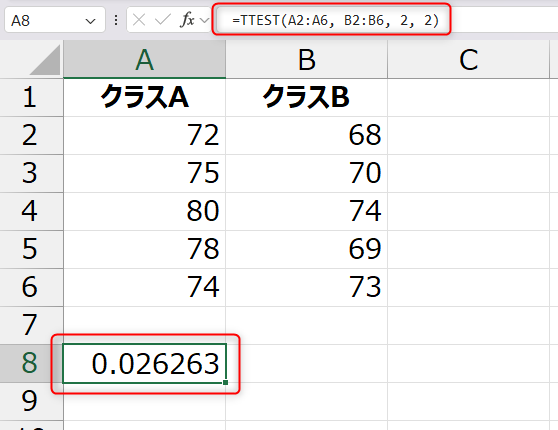

例1:テストの点数の比較

A列に「クラスAの点数」、B列に「クラスBの点数」があるとします。

| クラスA | クラスB |

|---|---|

| 72 | 68 |

| 75 | 70 |

| 80 | 74 |

| 78 | 69 |

| 74 | 73 |

両側検定・等分散を仮定した2標本のt検定を行う場合:

例えば 0.026263 が返れば、p < 0.05 なので「クラスAとクラスBの平均点には有意差がある」と判断できます。

tails(片側・両側)の違い

-

片側検定(tails=1):

「クラスAの方が平均が高い」という方向性をもって差を検定する場合。 -

両側検定(tails=2):

「クラスAとクラスBに差があるかどうか」を幅広く調べたい場合。

👉 初学者は基本的に 両側検定(2) を使うことが多いです。

type(検定方法)の選び方

-

1(対応のあるt検定)

同じグループに対して2回測定を行ったとき(例:ダイエット前後の体重)。 -

2(等分散を仮定した独立2群)

2つの独立したグループで、分散がほぼ等しいと考えられる場合。 -

3(不等分散を仮定した独立2群)

2つの独立したグループで、分散が大きく異なる場合。

👉 分散の等しさを判断するには、F検定などを併用します。

応用例

例2:ダイエット効果の検証(対応のあるt検定)

-

A列に「ダイエット前の体重」

-

B列に「ダイエット後の体重」

👉 同じ被験者を比較するので「type=1(対応あり)」を使用。

p値が小さければ「ダイエットによる効果が有意にあった」と言えます。

例3:薬の効果比較(独立2群のt検定)

-

グループA(薬を投与)、グループB(投与なし)の症状改善度を比較

👉 独立した2群なので「type=2 または 3」。

分散が異なる可能性が高い場合は「type=3(不等分散)」を選択します。

注意点

-

データは数値でなければならない

文字や空白があるとエラーになります。 -

p値の解釈

-

p < 0.05 → 有意差あり(統計的に意味がある差)

-

p ≥ 0.05 → 有意差なし(統計的に差があるとは言えない)

-

-

TTESTは新しいExcelでは非推奨

Excel 2010以降では、T.TEST関数が推奨されています。

ただし、機能は同じなので安心して使えます。

まとめ

-

TTEST関数は、2つのデータセットの平均に差があるかを検定するための関数

-

返り値は p値(小さいほど有意差がある)

-

tails → 片側 or 両側検定

-

type → データの関係性(対応あり/なし、分散が等しい/異なる)で選ぶ

-

新しいExcelでは T.TEST関数 が推奨される

👉 統計学の基礎をExcelで手軽に実践できる便利な関数です。